人参与)

人参与) |

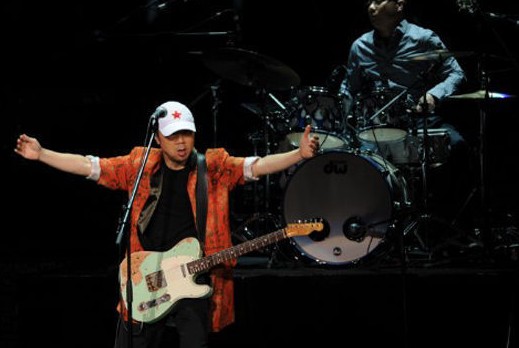

| 崔健(资料图) |

中国新闻周刊5月7日报道 崔健当导演、发布手机、开展巡演、走进电视综艺节目,但从2005年之后,他没出版过一张新唱片。他希望与时代互动,但他需要新作品。21年之后,崔健第三次站在南京五台山体育馆的舞台上,抱着吉他,戴着那顶缝着红色五角星的白帽子。

“现场有谁是92年那次来的?”崔健问完,台下一片狂呼。1960、1970年代出生的人大多记得1992年的那场演唱会——“新长征路上的摇滚”。2013年4月13日的这场演唱会名叫“蓝色骨头”,是2005年崔健专辑《给你一点颜色》的主打歌,也是那一年,崔健第二次在五台山体育馆登台,问了同样的问题,“现场有谁是92年那次来的?”当年,崔健44岁,他说,“人生开始走B面,越活越年轻开始倒着走”。但2005年之后,崔健再没出过新唱片。

近年,关于他的新闻并不少,但大多与音乐有些距离,比如,他自编自导的电影《蓝色骨头》即将面世,他的3D音乐纪录片电影《超越那一天》也将上映,还有,今年他将推出自己的个人主题定制手机。

在公开场合,崔健常常乐于表达自己和年轻人之间的沟通与思考,他说,“‘蓝色骨头’应该属于你们80后”“你们80后、90后能听懂我说话”“80后听不懂,我就说给90后,90后听不懂,我就说给00后”……

“蓝色骨头”演唱会这天,即将52岁的崔健卖力地唱足了两个半小时,台下,有人挥着红布声嘶力竭,也有人平静地坐着。有人问“现在中国的摇滚乐怎么样”,崔健在台上自问自答,“我说,凑合!”

做手机的崔健

2012年11月24日,崔健在大连个人演唱会上宣布,即将推出个人主题定制手机——“蓝色骨头”。很快,有人评价,老崔在围绕“蓝色骨头”打造一条娱乐产业链,从歌曲到演唱会,再到电影和手机,转型“艺术商人”。

但崔健则说自己“完全不懂商业”,他把这款手机定义为“手机功能的文化载体”——“手机不是严格意义的手机,某种程度上是一个网站,是限量的,对我来说,是一个全面发出自己信息的小载体。”他对《中国新闻周刊》这样解释。

大约两年前,辽宁欧谷数字科技有限公司(以下简称“欧谷”)找到崔健,希望合作推出以他为主题的限量版手机。此前,欧谷推出过两款定制手机,合作对象分别是上海世博会和西安世界园艺博览会。这次选择崔健,原因很简单,公司决策者是1960年代生人,是个铁杆“崔粉”。

崔健同意合作也是因为达成共识:智能手机是未来音乐发展的重要渠道,用这种新方式表达、传递音乐。

欧谷定义这款手机为“移动唱片”,其中内置了很多崔健的音乐以及未曾发表过的老照片和视频,还为这款手机开发了专属APP。

而在公司的其他人看来,崔健在当下的音乐市场过于小众,商业价值不高,“但是,第一,公司决策者是‘崔粉’;第二,公司觉得‘崔健’会发展成一个精神符号,对于文化衍生品、创意团队未来的发展方向,崔健比当下的流行明星会更具持久性”,欧谷公司销售负责人赵利斌对《中国新闻周刊》说。

前期的筹备时间很长,欧谷一直在公司内部讨论这件事。他们提出的创意很多,比如在国外寻找对中国的流行文化感兴趣的设计师,针对崔健陆续创造一些周边文化产品,手机是第一步。

但用崔健的话说,自己对做手机这件事没花任何心力,只是授权。对手机的设计和推广,过去一年来,只提出了两点要求:符合当下主流的商品属性、硬性条件;更多地凸显摇滚乐、摇滚精神。

这样的要求在欧谷看来,是崔健给了他们最大的尊重。比如,最开始,设计团队希望手机被做成80年代的卡带大小,“像是怀念那个时代”,但崔健反对说,不要让人买了之后觉得实用性不够,束之高阁。后来,手机被调整成当下主流的大屏。

但外型上,“崔健”符号一目了然:背部有崔健头像、侧面是小号形的声音控制按键、冲锋枪冷凝管形的音孔……看上去,“崔健”手机像是一个行军水壶。

这款手机暂定限量预售99999台,售价未定。此前,欧谷专门做了市场调查,结果多少有些出乎意料:60后、70后多有崔健情怀和记忆;80后绝大部分对崔健的印象模糊,“因为80后成长的时期恰巧是崔健的低调期”;但是90后当中居然有相当一批崔粉,“年轻人把他看成是很有个性、很小众、很有范儿的品位”,赵利斌分析。

虽然是合作一款商品,但从一开始,欧谷就不希望因为手机让崔粉觉得崔健开始商业化。所以“没考虑过请崔健做代言人”,赵利斌说,“最接近我们的想法应该是,用现代的方式给崔粉一个可记录、可纪念的东西,流行文化也好,摇滚乐也好,一直以来都是介乎商品和艺术之间的形态,更愿意让人理解成老崔又一次在摇滚音乐上的全新尝试。”

导演电影 走进电视

对于手机,崔健其实不愿多谈,“手机是别人的创作,我就是后娘,或者说是包装。”对这事,他很清醒,“电影和音乐才是我的孩子。”眼前的崔健一身黑色衣裤,同样是演唱会上的那顶白帽,只是舞台之下,眼下和两颊的纹路清晰可见,坐在那里,显得安静,有点疲惫。

崔健把身子压低,前倾,仔细倾听问题,回答时每一句都低沉、有劲儿,除了这一句——“做电影很累很辛苦,经常早上七点才睡”,说完,喝了一大口手边的白开水。

他说的电影,是《蓝色骨头》。这是崔健自编自导的第一部电影,虽然从1993年他就参与过张元的《北京杂种》,后来与电影圈也有交集,但多是参演或配乐,像是玩票。这次是“动真格的”。

《蓝色骨头》的故事在崔健心里酝酿了很多年,从2005年的唱片《给你一点颜色》发表时就已经成形。但直到2010年才开拍,预计今年上映。讲述一个地下摇滚歌手兼网络黑客的年轻人遇到默默无闻的小歌手,在陷入爱情的过程中偶然发现父辈一段藏在“文革”岁月中的凄婉爱情故事。

近三年,有关崔健的采访大多是围绕电影,开机了,完工了,送审了,杜可风加盟,毛阿敏客串……一部电影从有了想法到接近完成,耗时八年,而作为音乐人的崔健,这期间没出版过新唱片。但电影里也还是有摇滚乐的影子。

认真的歌迷能发现,《蓝色骨头》和《迷失的季节》其实是同样旋律的一首歌,只是节奏不同。电影《蓝色骨头》也像崔健说的,讲述的是个“迷失的季节”的故事。主人公通过一首歌《蓝色骨头》寻找母亲,但在找到母亲之前,他很担心、自卑,发现自己与这个时代格格不入。

“《迷失的季节》讲的是我这代人,或者更老的人,《蓝色骨头》讲的是新一代人,唱这个歌的时候,他妈妈听到了,只有蓝色骨头才能帮助我们一代人找到迷失的季节”,崔健说。

“他说,如果我承认了我是一个完人,等于就承认了我是一个废人,如果我承认了我是一个废人,我的父母的团聚就失去了一种意义,一个废物的父母的团聚,只能带来痛苦的回忆”,崔健讲得一字一句,“这是我电影里的台词,我是代表80后写的,但是我自己的视角。”

说完这句,崔健紧跟着说,“这部电影的演员就是80后,完成电影,他们真的就有改变,自信了,发力点多了。我希望我的观众看了电影之后,一样可以找到自己的发力点。”

电影女主角倪虹洁说,《蓝色骨头》是一部很美的艺术性的电影,“我其实是个脾气很急的人,但在崔健旁边,我总是能感觉到自己的心情能够平静下来,这是个非常奇妙的感觉”。

崔健相信,80后、90后愿意听他要表达的东西,“我认为,我发言的时候到了,很多年轻人关注我的态度,说明他们也在困惑,如果他们没有困惑,他们不会听我说话。其实,我们有着同样的伤痕,我们有着同样的艺术,我们可以找到共同的发力点”。于是,他也试着登陆电视台这样更为大众化的阵地去发力。

2012年2月17日,崔健参加深圳卫视《年代秀》,媒体的宣传噱头是,“崔健的综艺处女秀”,那之后,他紧接着参加山东卫视的《歌声传奇》,今年又在湖南卫视[微博]《小年夜春节联欢晚会》表演。

“崔健应该是为宣传新电影做准备”,人们开始猜测,有人在问,“崔健是谁?”也有人在问,“崔健还是不是崔健?”

崔健的经纪人尤尤面对媒体时说,“电视的阵地和观众我们已经失去了很多年。我跟他说,不是观众不想选择你,是因为你没给观众选择你的机会,如果有一个好的平台,一档好的节目,他能尊重我们的制作要求,为什么不去表达你的力量?摇滚乐不应该仅仅是在你的现场才能听到,你上一次节目,可能就有一批新观众遇到了摇滚。”

但参加的综艺节目并不都让他满意,“按照我的要求,其实能做好”,“高水平的音乐家、调音师、灯光师、导演、剪辑,这就是良性竞争的诸多要素,也许将来我会出创意,合作电视摇滚的节目”。

虽然他希望自己在年轻人眼里是个“接地气儿”的人,但与年轻人的对话有时也并非那样顺畅。在最近的一次电视节目中,崔健始终笑容可掬,台上的年轻姑娘说她不是大叔控,崔健问,“什么是大叔控?”主持人说,“就像有人迷hello kitty一样,有人迷大叔型男人”,崔健问,“什么是hello kitty?”

那次节目中,崔健说,自己近十年的作品都不成熟,“我发现我与这个时代的互动灵感没有了”。

荧幕下,崔健总是严肃很多,也更自信、笃定,“我与这个时代没有互动灵感,是因为老得让我等,老一代人、新一代人可能都不喜欢我的新歌,不着急,还可以再等10年”。

“有一天你会喜欢,因为我真的是在用心用力(观察)我所看到的年轻人的状态,不是为你们写歌,我是在为我的灵魂,面对你们,想到了我的灵魂。”

音乐的空白

崔健批判时代,也努力寻求与时代互动的发力点。但七年多来,他没有推出新唱片,这一点对于一个标志性的音乐人来说,有些尴尬。

对于2005年的专辑《给你一点颜色》,有乐迷觉得“崔健含蓄了”,“素以歌词见长的崔健失去了早期的批判性”。但他本人不以为然,“我的批判性比过去强一百倍,但是你没看到”,相对于得到认可,崔健更在乎的是“被重视”。

以前的作品,比如《假行僧》和《一无所有》,在崔健眼里叫“行走的叛逆”,现在“不想飞了”,《红旗下的蛋》之后的专辑,崔健说自己“不再一走了之”,但更叛逆了。

但崔健说自己不再非得选择“过堂风”一样的表达方式,比如《给你一点颜色》当中的主打歌。“《蓝色骨头》是屏风,搁在中间,把里面的空气也能带活”。

也不断有媒体在问新专辑的进度,崔健的回答轻描淡写,“在准备”。

“目前,我关心的不是产量,没有支撑力,产量没意义,形成了很多新的垃圾,听得人毛骨悚然”,说着,崔健抬起头向《中国新闻周刊》记者问道,“你想成为垃圾人,还是有用有价值、良性的跟人类发展同向的人?”

不可回避,音乐是崔健与时代互动最主要的工具。

他坦言自己在音乐创作上进度慢。“可能是作品还有问题,不愿意完成的原因就是因为它们(作品)在某种程度上是在质问我,很严厉地,很不平和地,要求我必须拿到一个什么标准,才能有脸拿出手。”他说。

没有新唱片,他就用演出与大众互动。这几年,他每年几乎都举办自己的大型个唱。

最能引爆现场歌迷的还是那些老歌:《一无所有》《新长征路上的摇滚》《红旗下的蛋》……但其实,崔健不希望中规中矩地唱完这些歌,要么“唱些以前不常唱的老歌”,要么老歌新唱,做些改编。

去年12月,北京万事达中心演唱会上,崔健请来毛阿敏合唱《蓝色骨头》和《迷失的季节》,他问台下,“谁是80年代的,这首歌是给你们这一代,和我们这一代的”。

但更让人意外的,应该是他邀请因选秀节目《中国好声音》出名的袁娅维,唱了一首新歌《鱼鸟之恋》。在刚结束的南京个唱上,两人再一次合作这首歌。台下观众的反应,自然没有演出老歌时候兴奋。

崔健没说过自己对歌迷有些反应漠然的态度,他只是说,“老歌总是让人怀旧,显得老态龙钟,新歌才能让听众了解我新的方向。”

北京演唱会当晚,还有首新歌,全英文的《outside girl》,在曾经的演出中,有乐队成员不同意演唱这首“动用了很多实验元素的歌”,但崔健始终坚持,“要给观众新东西”。但对于这首新歌的效果,他自己也并不满意。

4月13日,南京演唱会这天,崔健以《不再掩饰》开场。这不是他最红的歌,但他常常以这首歌开场,“我的泪水已不再是哭泣,我的微笑已不再是演戏。你的自由是属于天和地,你的勇气是属于你自己。”

几周前,周晓欧在《我是歌手》上翻唱了这首歌,表现出色却排名垫底。崔健说,“20多年前我说中国摇滚乐像一把刀子,20多年以后摇滚乐仍然像一把刀子”。

但崔健需要再打造一把刀子,一把由新专辑锻造的刀子。如果他真的想与当下时代互动,作为音乐人,崔健需要的是拿出作品。

专访崔健:中国现在就是缺乏活力

崔健:我总在一个位置想办法发力,但这个时代没给我提供互动的机会

其实崔健从未停留在过去的辉煌里,他乐于与每一个时代互动。但当下,他每次发声,却很难得到时代正向的回声

“期待正常地走路,一天走一步,对我来说就是退步”

中国新闻周刊:80年代开始,摇滚乐的影响力空前兴盛,如何看待那个时代的受众和文化土壤?

崔健:那不是一个真正的摇滚乐正常发展的程序,我只是觉得那时候有一定的影响力,但有影响力不一定是在发展。那时候只是一种现象,不是一种文化。

一个现象可以不存在基础,任何时代都可能出现这样一个现象。但是作为文化的话,需要根深蒂固的基础,包括平行的政治现象,还有跟经济环境发生的关系。那个时代下,社会并不允许被批判,比较脆弱,但其实任何一个经常受到批评的社会,是抵抗力强的表现。

中国新闻周刊:但从市场反应来看,90年代看似是摇滚乐发展最兴盛的时期,1997年开始走向衰落,原因是什么呢?

崔健:分成两个吧,文化现象和市场现象。那时候也没什么市场,也没有一个大环境下的强或弱的区别。

文化方面,流行音乐也刚刚开始,发展也很快,而且中国的环境也允许流行音乐发展,却不太推广批判性音乐发展,甚至审美上也接受不了,到现在仍然接受不了。比如,我在电视台演出的时候到现在还经常受到一些无理由的审查,《新长征路上的摇滚》《红旗下的蛋》《一块红布》不能通过,这些都是1990年和1995年的歌,被批准合法上市了,但这程序不被演出界承认。

中国新闻周刊:经过20多年,你觉得摇滚乐在中国的发展进步了吗?

崔健:对中国摇滚乐生存的环境,曾经也有人说过让摇滚乐自生自灭,但这个过程当中,我们发现摇滚乐自生,但是没有自灭,但还是被放慢了步伐。在这种情况下,我只能说我们有一些机会,也应该珍惜这些机会,但期待正常地走路,应该是一天走十步或者一百步,所以一天走一步,对我来说就是退步,因为别的东西发展得太快了,文化发展得太慢。

中国新闻周刊:除了环境上的影响,这20多年会感觉到受众也发生了变化吗?比如年轻人、中坚力量对呐喊性、批判性的东西不再那么需要了。

崔健:这也是阶段性的问题,一定阶段下,人们对批判性的东西就没那么需求了,我们不可能天天批判,这是一个平衡的东西。

但很奇怪的是,我们从全球华人的音乐品位中看不出人们的愿望,他们就想安心地生活,唱些伤感的歌,安慰一种孤独的都市化、被冷漠的心,仅此而已,看不到任何其他的愿望。但很多年轻人关注我的态度,说明他们也在困惑,我觉得80、90后,都能听懂我说话。

“我的批判性比过去强一百倍”

中国新闻周刊:你这20多年自己身上发生的变化是什么?从作品上看,从刚出道时是“出走式的叛逆”,现在似乎变成了一种内敛的叛逆?

崔健:我觉得出走型的叛逆,才是向内的叛逆,比如《假行僧》《花房姑娘》《一无所有》,自己欺负我自己,逃,好像是潇洒,现在我把我自己的东西向外释放,这过程当中,必须有反馈,需要有反力反衬我的反叛力,这个反力就是现实。如果我逃离现实,不在这个秤上,根本没有重量,我说我有一万公斤的力量,谁会相信你,拳头有力,必须打在一个反力上,才能证明你有力。

中国新闻周刊:现在表达的抗争和20多年前的抗争是一个东西吗?

崔健:20多年前的抗争和现在的抗争大方向是一样的,实际上具体的和力度表现不一样了,我们在寻求自己的过程中,我们会不断更新自己,这种更新自己的标准就是速度多快,力度多大,限制是什么样的限制,而且你准确地发现,有些东西你是不能反的,有些东西是进步的,虽然这一步是慢的,但是不能反。

中国新闻周刊:现在的作品,好像没有以前表达地像给力的直拳了,而是更含蓄了。

崔健:人要平衡,不能全天晒太阳,也不能全天在地下室,这首歌是这样,不能代表所有的都这样,比如《农村包围城市》《舞过38线》,也是很强的批判。其他作品,你觉得没有批判,有可能是你没有看到,我认为我的批判性比过去强一百倍,这是观念的不一样,但我并不在意别人不理解我,可能更在意的是别人不重视我,时间长了他会发现,有时候过堂风好,有时候也不好,隐晦的作品就像是设一个屏风,风绕一下把这边空气带活。

“真正的发力是你又做了贡献你又得到了互动”

中国新闻周刊:你曾经说过近十年的作品不成熟,是因为跟时代的互动灵感没有了,这指的是什么?

崔健:谈到生命就谈到能量,互动就是能量。很简单,做这件事,是因为热情还是为了完成工作,两个能量完全不一样。如果是兴趣加工作,这种能量就大很多,只是为了完成工作,创造性和能量就很低。我发现我跟这个社会的互动,老得让我等,我不是说我今天写这个歌,明天还有能量写这个歌,有很多方面的原因,有可能是我也在等(受众成长起来)。

中国新闻周刊:你觉得自己走在时代的前面?

崔健:走在时代的边缘,前面和边缘是两回事,我不是先锋,先锋从某种程度上说是中心的、居高临下的、被别人推起来的感觉,我是边缘,边缘有自己的优势。举个例子,照相机的三脚架立起来的时候必须要三个点。别人想拔出来,改变他的位置,不可能三个腿一起拔,必须一个一个的,我是单独发力的,我不是中心。

中国新闻周刊:为什么没有你需要的互动?

崔健:中庸就是三脚架中间的这个点,中庸是靠极端立起来的,没有极端,中庸是不存在的。其实保持平衡,三个点都得发力。极端越好,就越有活力和动力。

中国现在就是缺乏活力,我就是其中那个有活力的人,我愿意做的是这个分子,我总在一个位置想办法发力,等我发得起力的时候就找问题,我没有互动的热情是因为我发不起来了力,这个脚是软的,另一个脚又是软的。

一个发力的东西是你知道你要干吗,就是你要有愿望,你发现你周围的人都没有愿望,欣赏你的人也没有愿望,就像长期做一个广告,挣钱了但是没有意思,不是一个真正的发力,真正的发力是你又做了贡献了,你又得到了互动。这个时代没给我提供这个机会,我就还可以等,我不着急。

中国新闻周刊:电影也是你的发力工具?

崔健:是的,电影和音乐都是我的孩子。

中国新闻周刊:电影里,你想表达的是什么,发力点、互动什么?

崔健:《蓝色骨头》和《迷失的季节》其实是一首歌,但是《迷失的季节》讲的是我们这代人,或者更老的人,《蓝色骨头》讲的是新的一代。电影里讲的是一个孩子唱这个歌的时候,他妈妈听到了,就觉得只有《蓝色骨头》能够帮助母亲这一代找到迷失的季节。

季节这个词在英文里有时空的意义,抽象地去理解,有的季节可以轮回,有的不能,但是他是一个时空,不是历史也不是现在。这个时空就是一个季节,我们能不能把它找回来,有没有信心。

电影里这个孩子之前有担心、自卑感,发现不属于这个时代,与它格格不入,虽然他很聪明,有能力做音乐。

中国新闻周刊:这是你站在一个80后的角度去创作的?

崔健:我是代表80后写的,但是是我的视角,我已经发现80后,我们的演员有改变,发力点多了,自信了。我希望我的观众看了电影之后,一样可以找到自己的发力点。我的希望是这一代人能理解,单纯的孝顺、善待,是一个非常肤浅的基本,真正让有价值的,是修复父母这一代的伤痕,不是简单地抚养到白头到老。如果我们有同样的艺术,我们就可以找到共同的发力点。

我来说两句排行榜